药香三百年,老拨云堂的光明传承

作者:北京康健博联科技有限公司

滇中腹地的通海,是座被时光温柔以待的古城。当现代都市的霓虹刺破夜空时,这里的月光仍能顺着青石板的纹路流淌,与一缕跨越三个世纪的药香相遇。这缕香,来自老拨云堂——一个从清雍正六年(1728年)便扎根于此的医药世家,比“云南白药”更早一个半世纪,用初心与坚守,为世人擦亮蒙尘的双眼。

雍正初年的通海,瘴气与风沙让眼疾成为百姓的梦魇。医者沈育柏目睹无数眼疾家庭的困境,尤以山坳中母亲抱着眼疾孩童痛哭的场景刺痛人心,他自此立下研制眼疾良药的誓言。

为寻道地药材,他率徒翻哀牢山、入西双版纳雨林,黄连要选根粗色黄者,麝香取冬季高纯度品,冰片则以天然结晶精制。眼药关乎“心灵之窗”,每味药材的甄选都容不得丝毫偏差。

药庐中,他以文火烘烤、武火炒制调控火候,用玉砚手工研磨药材至粉尘般细腻以助药效释放。无数不眠夜,药庐灯火常明,百姓的期盼便是他坚持的动力。

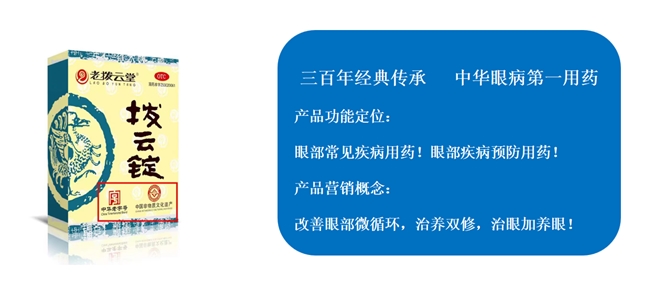

数载钻研终得“拨云锭”,这小巧锭剂化解了山坳孩童的眼疾,也让“光明之药”的美名传遍滇中。沈育柏的药庐前,从此挤满了求医问药的百姓。

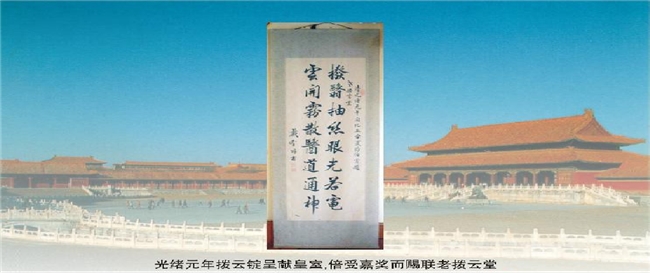

清雍正六年,通海县令感其医德与药效,亲题“拨云堂”相赠。这份殊荣见证着医者仁心,随岁月沉淀,“拨云堂”渐成“老拨云堂”,沈育柏也成为百年品牌的开创者。

拨云锭的声名日盛,沈育柏却始终保持着清醒的头脑。他立下祖训:“医德为基,品质为本,济世为怀”,并将这十二个字刻在药铺的匾额上,要求后人世代遵守。沈家后代牢记祖训,在药材甄选上严格把关,绝不允许次品药材进入药铺。有一次,一位药商为了谋取暴利,送来一批以次充好的黄连,试图低价卖给老拨云堂,沈育柏的儿子沈文轩当场拒绝,并严厉斥责道:“老拨云堂的药,是用来治病救人的,不是用来赚钱的。要是用了次品药材,不仅会砸了招牌,更会害了百姓,这种事我们绝不能做。”

在制药工艺上,沈家后代更是坚守古法,不敢有丝毫懈怠。他们延续了沈育柏留下的炮制方法,每一道工序都精益求精。比如制作拨云锭时,研磨药材必须手工操作,且研磨时间不得少于三个时辰;塑形时,每一枚锭剂的重量都要控制在一钱二分,误差不能超过分毫。即便到了近代,随着科技的发展,老拨云堂引入了现代化的生产设备,但核心的炮制工艺依然保留着传统手法。老匠人常说:“机器可以提高效率,但代替不了人心。只有用手去感受药材的温度,才能做出有疗效的好药。”

除了对品质的坚守,老拨云堂的医德更是在一代代传承中熠熠生辉。清末民初,通海地区发生洪涝灾害,灾后瘟疫横行,许多百姓因感染瘟疫引发眼疾。老拨云堂当即决定免费为百姓提供拨云锭,并组织医者前往灾区义诊。当时的掌柜沈子敬将家中的积蓄全部拿出,用来采购药材,日夜赶制药品。有人劝他:“这样下去会亏本的。”沈子敬却说:“百姓有难,我们身为医者,岂能坐视不管?老拨云堂的价值,不在于赚多少钱,而在于能帮多少人。”在他的带领下,老拨云堂挽救了无数百姓的视力,也赢得了更多人的尊敬。

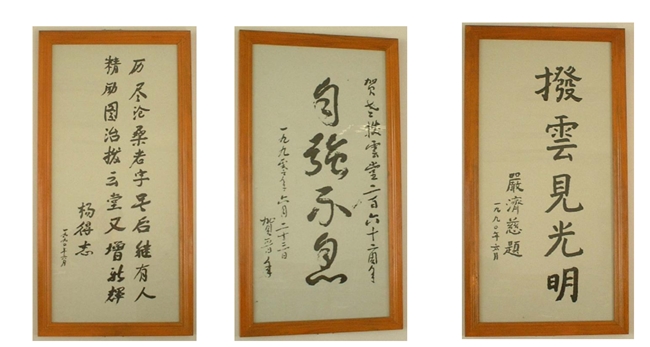

近三百年风雨中,老拨云堂从未倒下。抗战时药铺遭毁,沈氏后人冒死保存配方工具,在废墟上续写使命;新中国成立后,品牌以传统为基,引入现代质检,让拨云锭品质更坚。

如今的老拨云堂,早已不是当年的小小药庐,而是成为了集研发、生产、销售于一体的现代化医药企业。走进老拨云堂的生产车间,既能看到自动化生产线有条不紊地运转,也能看到几位白发苍苍的老匠人,正用传统的手法调试药材配方。车间的墙壁上,悬挂着从沈育柏开始的历代传承人的画像,他们的目光中都透着同样的坚定与慈爱,仿佛在无声地告诫后人,要始终坚守济世初心。

经过国家药品监督管理部门的严格认证,拨云锭不仅走进了全国各大药店,还远销东南亚、欧洲等多个国家和地区,为全球的眼疾患者带来了光明。一位来自泰国的患者,因患有严重的角膜炎,四处求医无果,得知老拨云堂的拨云锭后,特意前来中国购买。使用一个月后,他的视力明显恢复,激动地说:“这真是来自中国的神奇药物,是老拨云堂给了我重新看清世界的机会。”

在这个快节奏的现代社会,人们的眼睛承受着越来越大的压力,眼疲劳、干眼症、近视等问题日益普遍。老拨云堂紧跟时代步伐,在传承经典配方的基础上,研发出了更适合现代人生理特点的眼用制剂,为人们的眼部健康保驾护航。从清雍正年间的小小药庐,到如今的跨国医药品牌,老拨云堂改变的是规模和形式,不变的是对医德的坚守、对品质的追求和对济世的执着。

三百年的药香,萦绕不散;三百年的初心,始终未改。老拨云堂就像一盏明灯,在历史的长河中,为无数人照亮了前行的道路。它用岁月沉淀的智慧,用代代相传的匠心,诠释着“医者仁心”的真谛。在未来的日子里,老拨云堂还将继续肩负起守护光明的使命,让这缕跨越三个世纪的药香,飘向更远的地方,温暖更多人的心灵。